KliMate – Vermittlung von Klima- und Gesundheitskompetenz unter Förderung aktiver Mobilität und körperlicher Aktivität

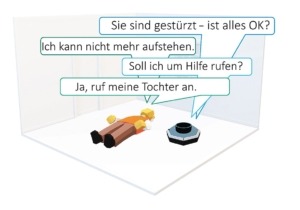

Das Projekt KliMate hat das Ziel, Gesundheit, soziale Teilhabe und allgemeine Klimaadaptationen älterer Menschen mittels individuell abgestimmter Empfehlungen und sozialer Vermittlungsformate für aktive Mobilität und körperliche Aktivität zu fördern. Dafür wird jeweils ein Ansatz sowohl für Bewegungsförderung mittels individueller Ansprache als auch ein gruppenbasiertes Format (Café- bzw. Erzählrunden) zur Vermittlung von Klima- und Gesundheitskompetenz, die zur klimaschonenden Bewegungsförderung beitragen, partizipativ konzipiert. Durch die Steigerung der aktiven Mobilität und der sozialen Teilhabe soll den psychischen und physischen Folgen des Klimawandels (Angstzuständen, Depressionen, Schlafverlust, kognitiver Abbau, Verschlechterung der kardiovaskulären Gesundheit) entgegengewirkt werden.

Das positive Potential von KliMate für ältere Menschen liegt in der Gesundheitsförderung durch Steigerung der Gesundheitskompetenz und aktiver Mobilität aus personalisierten Bewegungsempfehlungen.

Dies beinhaltet auch Gesundheitsschutz, vor allem in Bezug auf Hitze, andere Extremwetterereignisse und Pollen.

Zudem trägt KliMate durch die Förderung von Klima-, Gesundheits- und digitalen Kompetenzen zum Empowerment und Selbstermächtigung älterer Menschen bei.

Projektpartner: AIT Austrian Institute of Technology GmbH (Projektlead), GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, Karl Landsteiner-Gesellschaft – Verein zur Förderung der medizinisch-wissenschaftlichen Forschung, NOUS Wissensmanagement GmbH, Studio Dankl, Universität für Bodenkultur Wien

Dauer: Januar 2024 – Juni 2026

Ausschreibung: FFG – Digitale Lösungen für Mensch und Gesellschaft 2022-2: Klimawandel & Gesundheit

Projektwebsite: https://kli-mate.at

Die FFG ist die zentrale nationale Förderorganisation und stärkt Österreichs Innovationskraft. Dieses Projekt wird aus Mitteln der FFG gefördert. www.ffg.at